龍

對於「龍」的形象,歷代各有不同說法,東漢學者王符認為,「龍」是具有「兔眼」、「鹿角」、「牛嘴」、「駝頭」、「蜃腹」、「虎掌」、「鷹爪」、「魚鱗」、「蛇身」九種動物合而為一的形象,這與現今「龍」的形象非常接近。傳說「龍」的能力變化莫測,無所不能,能夠呼風喚雨和騰雲駕霧。在不同的時代,「龍」被設計和創造成為不同的種類,也被賦予不同的文化內涵。「龍」在十二生肖中排行第五位,相應的地支是「辰」。

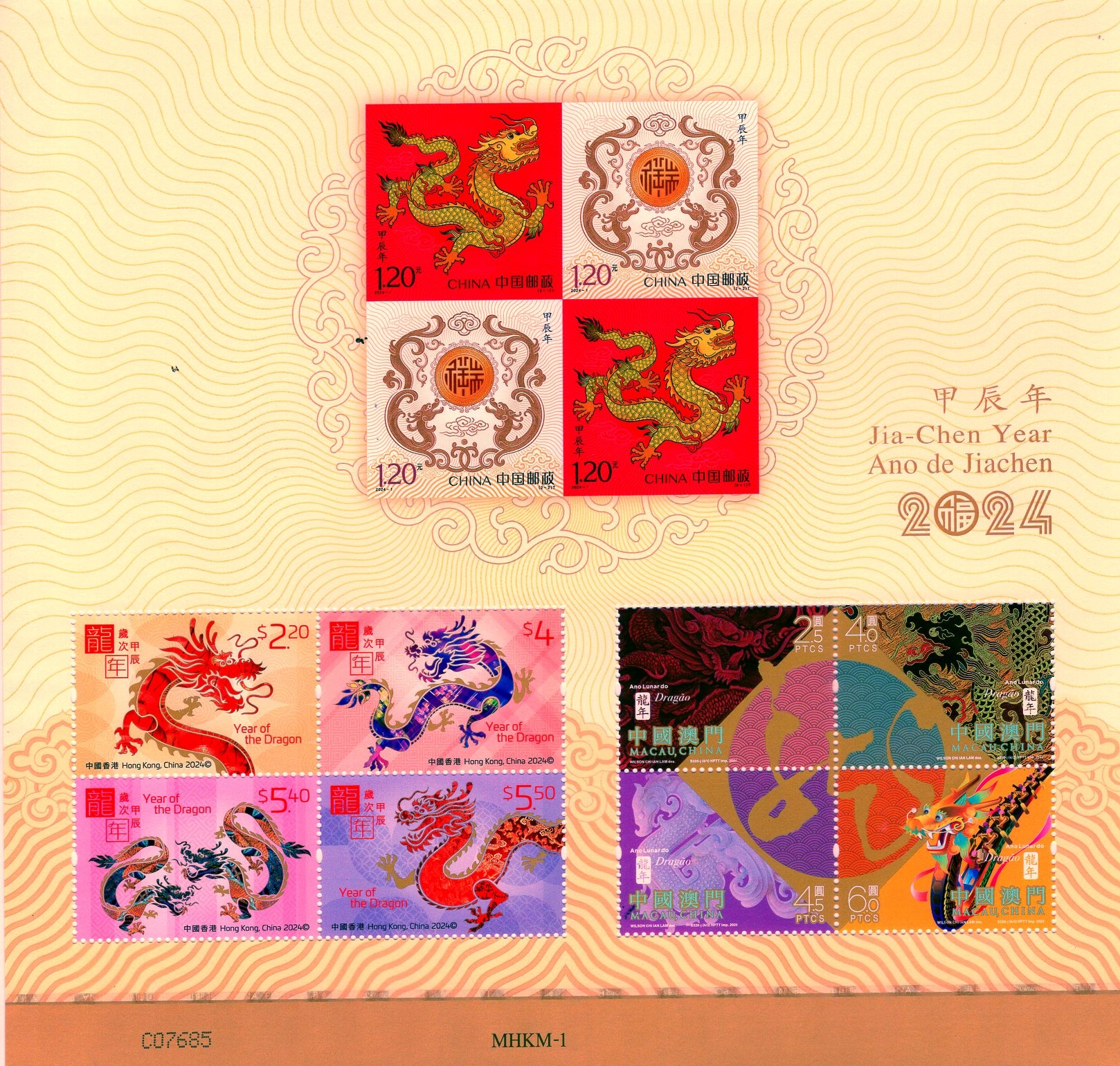

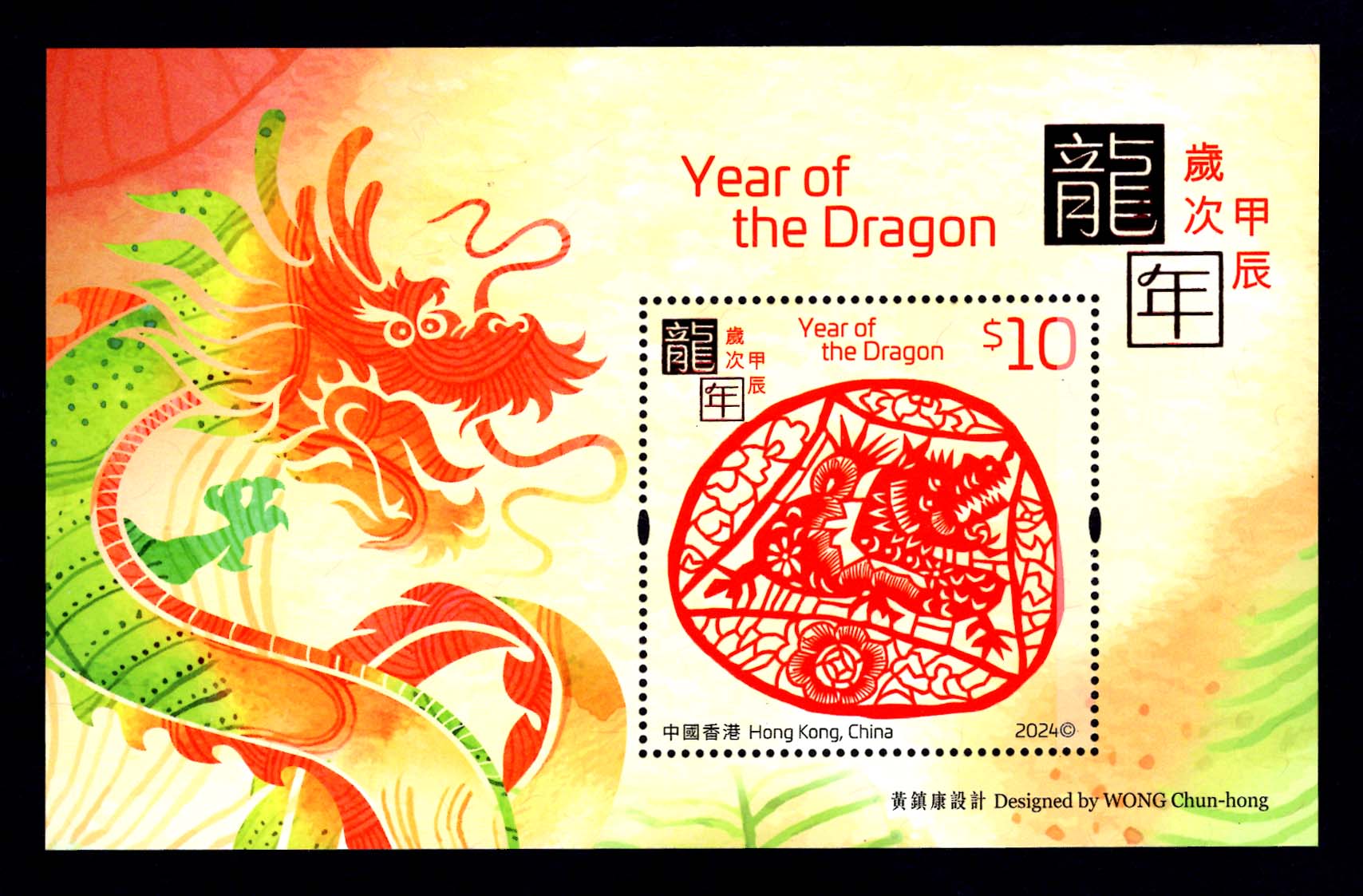

中國郵政、澳門郵電和香港郵政在二○二四年首次共同發行含三個呈品字形四方連的小全張。由中國設計師王虎鳴設計的無齒孔方連含兩套兩枚郵票,當中「天龍行健」郵票是取材自九龍壁的昂首金龍,象徵蓬勃向上;另一枚「辰龍獻瑞」郵票取材自傳統的「祥龍拱壁」紋樣,以傳遞吉祥的涵意。由澳門設計師林子恩設計的方連含一套四枚郵票,以草書「龍」字為中心,把象徵四季的紅木雕龍、刺繡龍、仿漢玉雕龍和五彩龍舟連為一氣,展現出「龍」的多變形象。由香港設計師黃鎮康設計的香港方連,以「龍」的不同模樣為背景,營造飛龍賀歲的歡樂氣氛。

書法中的龍

漢字是中國歷代的官方文字,是書法藝術的載體。書法藝術作為中國藝術的重要組成部分,它依循漢字的特性,以千姿百態的書體表達。書寫者利用傳統的書寫工具 — 紙、筆、墨和硯,透過自身對文字筆劃和結構的認識和想法,創作出獨特的作品。現今隨著科技的創新和發展,我們可以使用各種形式的書寫工具,甚至利用電腦協助我們書寫或進行書法創作。除先秦甲骨文和金文外,漢字的書體還有篆書 (大篆、小篆)、隸書、草書、行書和楷書等。

| 甲骨文: | 這是公元前一千三百多年殷商時代的文字,源於被刻在龜甲或獸骨上的卜辭而得名。 |

|---|---|

| 金文: | 這是指從商朝末年至春秋戰國八百年間,鑄造或刻鑿在鐘鼎銅器上的文字,也稱鐘鼎文。 |

| 篆書: | 秦始皇統一六國後,將六國使用的文字改為小篆(秦篆),而戰國或以前的篆書均為大篆。篆書的書寫線條圓潤流暢,疏密勻稱,穩重端莊,較其他書體繁複困難。 |

| 隸書: | 傳說隸書是因為秦人程邈為求書寫快捷,改變篆字的寫法而來。隸書最大的特色是「蠶頭雁尾」,字形扁方,予人飛揚的感覺。漢代的公文書信幾乎都用隸書書寫,東漢刻碑亦然。可見隸書的出現開創了以美化為目標的書法藝術新紀元。 |

| 草書: | 草書有「章草」和「今草」之分,前者是隸書的快寫,後者則脫去章草中隸書的特色。「今草」出現後,經過晉代文人的發展並成為草書的標準。晉代王羲之父子、隋代智永、唐代張旭和懷素、宋代米芾和黃庭堅、元代趙孟頫等皆為各朝代名重一時的書法家。 |

| 行書: | 行書是東晉時極為流行的書體,其風格介乎楷書和草書之間。 王羲之的《蘭亭集詩序》被公認為天下第一行書,唐代顏真卿的《祭姪文稿》則被評為天下第二行書。宋代的蘇軾、黃庭堅、米芾和蔡襄,元代的趙孟頫、明代的文徵明和董其昌等著名書法家皆擅長行書。 |

| 楷書: | 這是由隸書直接演化而來的正規字體。楷書把隸書的「蠶頭雁尾」變為平直,字由扁平改為方正,在唐代時最為鼎盛並沿用至今,著名的楷書體書法家有:褚遂良,歐陽詢、顏真卿和柳公權等。 |

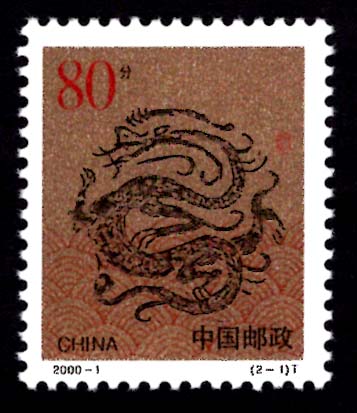

中國郵政於二○○○年發行,由黃里和郭承輝設計的一套兩枚《龍年》郵票。當中一枚 「祥龍騰飛」郵票的背景配以傳統的裝飾圖案「海水江崖」,而主圖取材自陝西省出土的漢代瓦當上刻繪的龍;另一枚以海浪背景襯托的「旭日東升」郵票,主圖中一揮而就的「龍」字正是明代著名書法家吳亮的草書墨寶。此外,德國郵政為《二○○○年漢諾威世界博覽會》發行了一系列附捐郵票,其中一枚郵票印有草書「龍」字,並有一枚中文「千禧」印章。

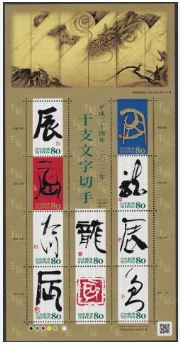

日本郵政在二○一一年發行了凸版印刷的《干支文字》郵票版張,其背景採用了日本著名畫家狩野山樂的作品《龍虎圖屏風》,版張的十枚郵票承載了十位日本著名書法家所寫不同風格的書法作品,其中八枚分別是:室井玄聳金文體、關正人金文體、斋藤瑞仙金文體、石飛博光隸書、大野祥雲草書、柿下木冠甲骨文體、青柳志郎楷書體和大樂華雪隸書體的「辰」或「龍」字,另有兩枚是書法家飯島春美和米本一幸所寫的「太川」和「多」字,但該兩字為日本假名。

中國郵政發行了以《龍騰年豐》和《車水馬龍》為標題的個性化郵票版張,其版式是十二枚含郵資主票和十枚可供加印人物或圖案的附票(或稱「副票」)。主票的圖案是十二生肖與人像的剪紙,且在各圖之間印有「十二像 萬古傳」字樣;附票上的「龍」字都是從古代著名書法家的墨寶中擷取。

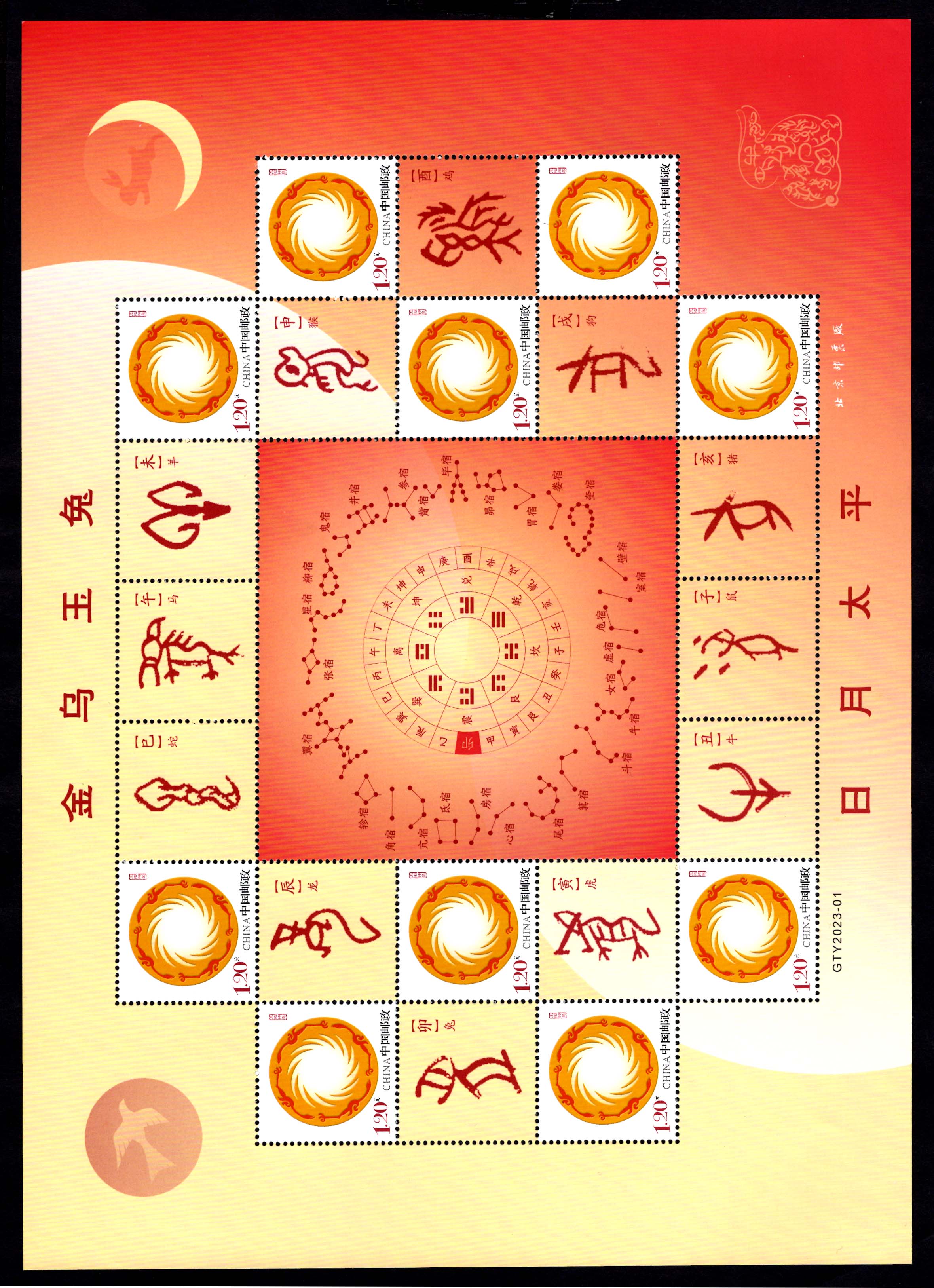

中國郵政發行了以二○○五年被國家文物局選為中國文化遺產標誌的「太陽神鳥金飾」圖案作為主票的個性化郵票版張,當中《金鳥玉兔 日月太平》的版式含十枚郵資主票和十二枚附票,附票的圖案是十二生肖的甲骨文及與其對應的地支。另一以《黃佳君書法藝術》為題的版張,其版式含十二枚郵資主票和十二枚附票,圖案是由該書法家所寫,伴有十二生肖的甲骨文和篆書字體的書法作品。

工藝製作上的龍

傳統中華文化中的龍,是神聖、代表權力和力量的象徵性生物。從民間以至帝王之家,人們為了豐富「龍」的形象與文化,均利用不同的載體來描繪龍的存在。除了書寫作品,其他諸如玩具、織品、禮器等工藝製品也常以「龍」作為主題,就讓我們從郵票的方寸空間中尋找到龍的蹤影與其代表意義。

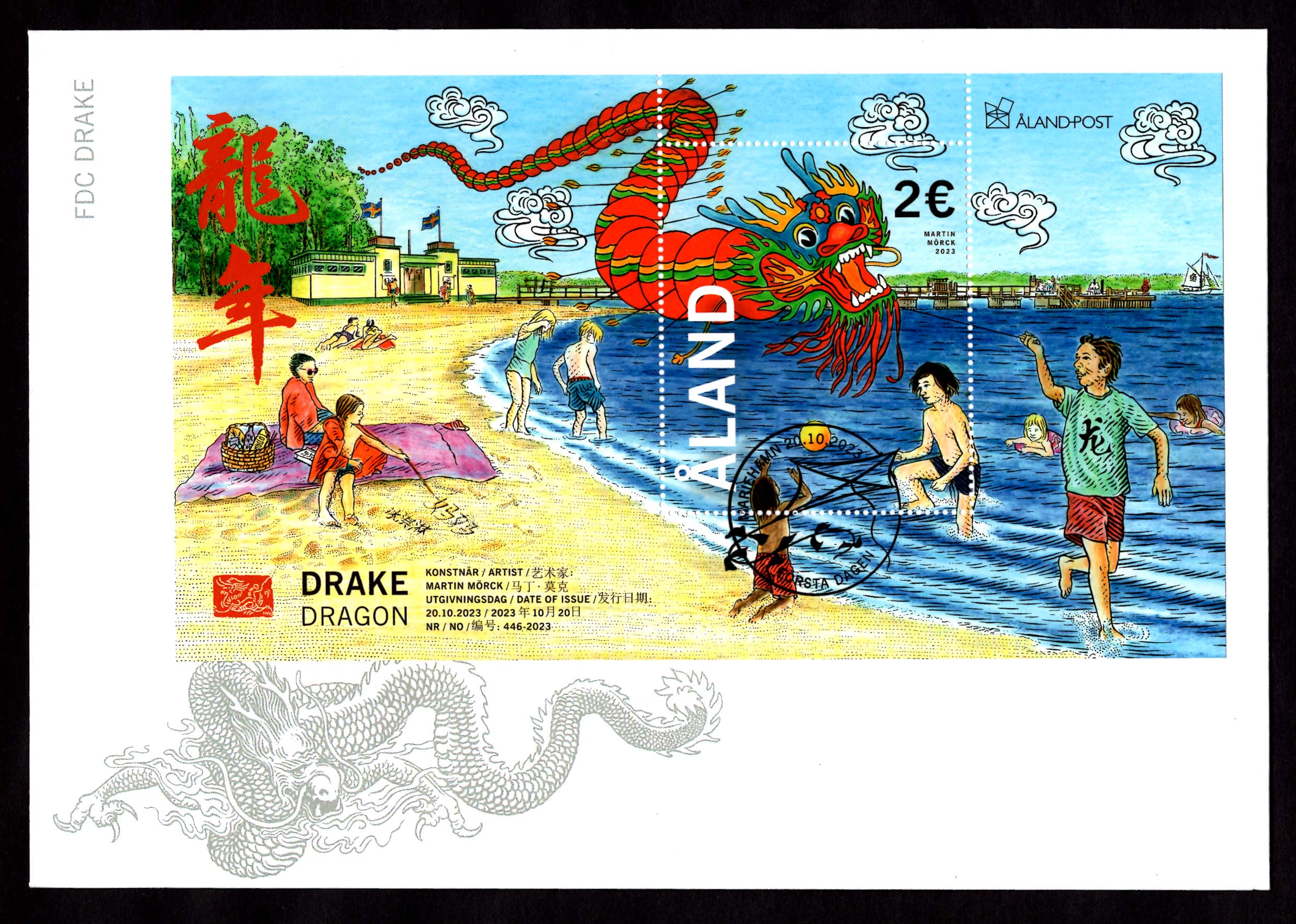

在奧蘭郵政於二○二三年發行的《龍年》小型張首日封上,描繪了孩子們在瑪麗港東部港口入口處的利拉霍爾曼沙灘上玩耍龍形風箏的情景。風箏技藝在中國已有近一千五百年的歷史,其基本結構是由一個輕形骨架 (龍骨),黏上織物、紙張或者塑料,繼而縛上繫繩以讓其能在空中翱翔。澳門郵電在一九九六年發行的小型張《風箏》,其左上角印有臺北世界郵展的標誌,畫幅中的龍形風箏在設計師陳迎憲的筆下於祥雲中迎風飛舞。

剪紙是一門紙張藝術,透過一把剪刀和一張紙來表達生活中的喜怒哀樂。除中國剪紙外,世界各地還有很多剪紙藝術都富有特色。剪紙作為一門鏤空藝術,給予人們視覺上透空的感覺和藝術享受。每逢過節或者新婚喜慶,當家中的窗戶、牆壁、門廊和燈籠都貼上美麗鮮豔的剪紙時,節日的氣氛即時就變得更加熱烈。二○○九年,中國剪紙列入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》人類非物質文化遺產代表作名錄。

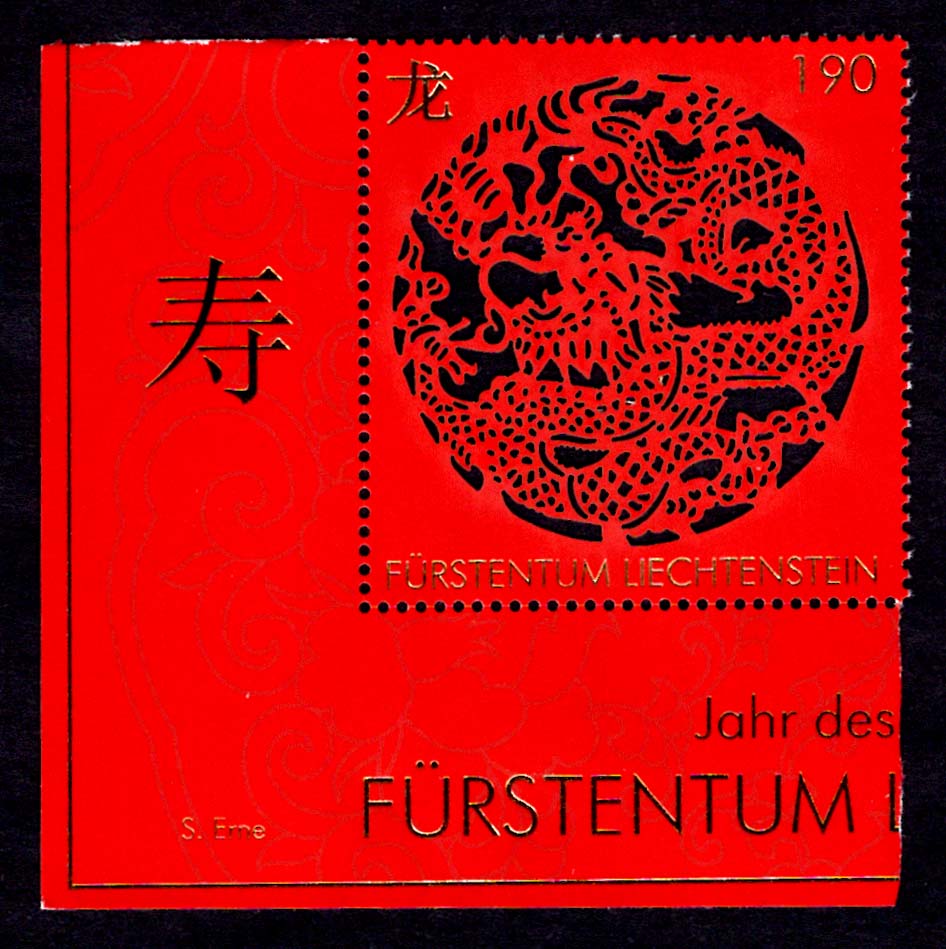

列支敦士登郵政在二○一一年發行了世界首枚以激光技術切割的剪紙郵票《龍年》,鏤空的圓形背景配以一條正在騰空起舞的龍。 香港郵政和新加坡郵政也分別於二○二四年首次發行以激光技術切割的《龍年》剪紙郵票,前者小型張上的龍剪紙圖案是高密剪紙傳承人范祚信的作品,後者由平面設計師許文炳以現代手法詮釋中國傳統剪紙藝術的設計,在小型張上以四條龍剪紙圖案襯托中間一枚燙金的「龍」郵票。

中國郵政為慶祝千禧龍年發行了一套六枚《龍 (文物)》郵票,分別是:墨綠色形狀如字母C的「新石器時代•玉龍」、琢作S形的「戰國•龍形玉飾」、中國古代建築構件之一的「漢•青龍紋瓦當」、葵花形的「唐•盤龍紋銅鏡」、集龍、麒麟、獅和犬形象和特點於一身的「金•坐式銅龍」和以貝殼或海螺鑲嵌在表面的「清•紫檀寶座嵌螺鈿雲龍」。這些郵票充分表現了「龍」在中國歷史的存在,也反映了不同時代對「祥瑞」的共同追求。

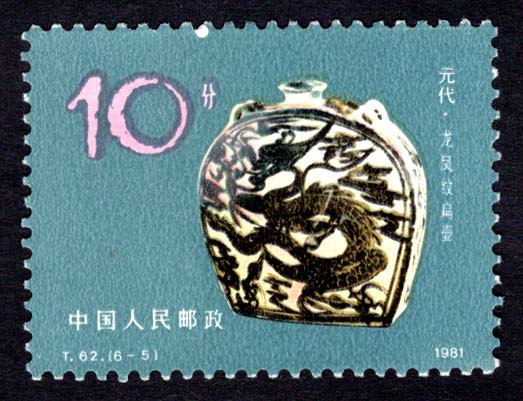

元代的磁州窰以釉下彩繪為其特色,把中國繪畫及書法藝術與中國瓷器完美地結合起來,筆意灑脫,不拘一格,成品充滿濃郁的民間氣息。中國郵政在一九八一年發行一套六枚《中國陶瓷--磁州窰系》郵票中的第五枚,其圖案正是在北京元大都遺址出土的「元•龍鳳紋扁壺」。

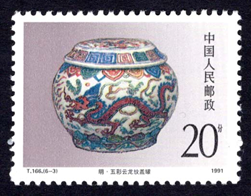

景德鎮在明代已是全國瓷器生產的中心,其出產的瓷器素有「白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬」的獨特風格,當中以青花瓷、顏色釉瓷、青花玲瓏瓷和粉彩瓷為最名貴的四大傳統產品。中國郵政在一九九一年發行一套六枚《景德鎮瓷器》郵票中的第三枚正是「明•五彩雲龍紋蓋罐」,該蓋罐上的是赤色的五爪龍。

青銅是人類在歷史上的偉大發明,它是銅、錫和鉛的合金,也是金屬冶鑄史上最早的合金。剛剛鑄造完成的青銅器是金色的,但隨後因銅繡呈現青綠色,故名「青銅器」。西周時期的銅冶鑄技術已趨成熟,當時出產的銅器風格簡樸凝重且多有長篇銘文;東周時期的青銅器以構思獨特、鑄造精美著稱;春秋後期的青銅器造型則更多樣化而且更加精巧新奇。

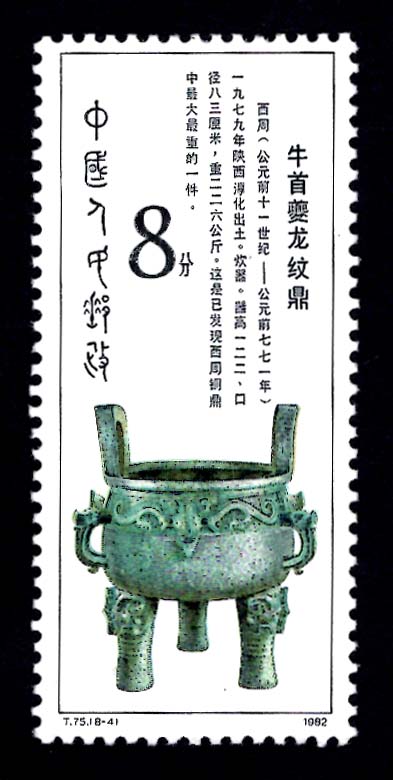

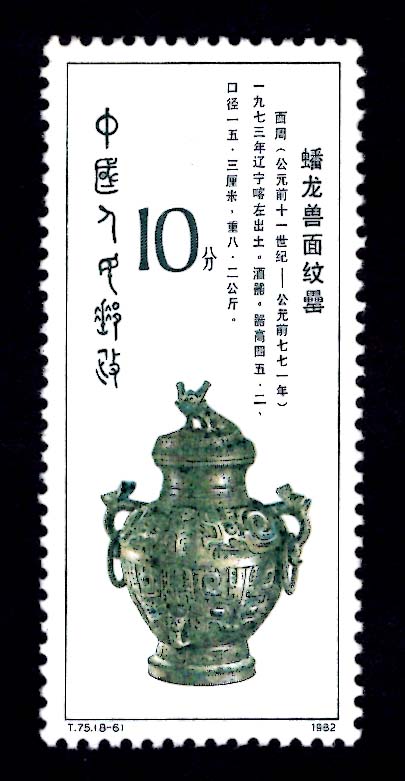

中國郵政在一九八二年發行了一套八枚《西周青銅器》的郵票中,第四枚郵票的圖案「牛首夔龍紋鼎」是古代的炊器;第六枚的「蟠龍獸面紋罍」是盛酒器,它的蓋子上盤踞一條昂首挺立的蟠龍。另外,中國郵政在二○○三年發行了一套八枚《東周青銅器》郵票中,當中第七枚是「蓮鶴方壺」,這是春秋中期的青銅盛酒器,以鶴為主角,龍為繞壺的配飾;第八枚的「龍獸提梁盉」是戰國早期貴族用的盛酒器,以龍為主角。

「錦」是在古代所有的絲織物中,被視為具最高製作技術水平的織物。有近一千六百年歷史的南京雲錦,是集歷代織錦工藝之大成,以其絢麗多姿,美如天上雲霞而聞名。二○○九年,南京雲錦織造技術被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

中國郵政在二○一一年發行含三枚郵票的《雲錦》小全張,其中的「一品鶴補」 屬士大夫階層的袍服紋樣;「真金團龍」是取自皇室御用的龍袍紋樣,以及取自民間喜慶服飾的「吉慶雙餘」紋樣,這三款典型的紋樣,充分體現出「雲錦」絲織品的色彩和諧美以及其博大精深的文化藝術內涵。

中國是世界上最早生產紡織品的國家之一,其最著名的紡織品是絲綢。從西漢時期開始,中國絲綢已持續透過著名的「絲綢之路」傳到歐洲,並對東西方的經濟和文化交流起了積極的作用。香港郵政於二○一二年首次發行一枚有證書證明,由百分百意大利生產真絲製造的《龍年》絲綢郵票小型張,郵票中張牙舞爪的金龍在五彩祥雲的背景中翻滾起舞。

戰國時期楚國帛畫,是最早以白色絲帛為材料的畫。中國郵政在一九七八年發行了《長沙楚墓帛畫》,其中一枚郵票「龍引魂升仙鳳帛畫」,畫面左邊從下而上有一條張舉雙足、體態扭曲、正向上升騰的「龍」;另一枚「人物馭龍帛畫」郵票上,一名頭戴高冠、身穿長袍、腰佩長劍並且執韁的男子,正在駕馭一條形似「舟」狀的長龍。這兩張帛畫都是喪葬用品,用於引導逝者靈魂升天的招魂幡,或覆蓋於棺上的物品。

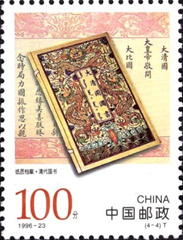

我國早於殷商時期,已設有史官負責檔案管理,至明代嘉靖年間建造的「皇史宬」是明清兩代的皇家檔案館。中國郵政在一九九六年發行了《中國古代檔案珍藏》郵票,當中選取了古代最具代表性的文書檔案,其中第四枚郵票「紙類檔案-清代國書」的圖案是一本封面為雙龍盤珠圖,並以滿漢文字題寫書名的《大清國國書》。

紡織品是用紡織材料生產製造的輕工業產品,它是人們生活的必需品。紡織品的原材料包括紡織纖維,通過混合纖維、梳理等工序織造成紗線以用於織布及製繩等半製成品,以及衣物、地毯和漁網等製成品。密克羅尼西亞郵政在二○一二年發行了一枚《龍年》紡織郵票,當中「龍」的形象和文字是用紅線編織在黃色的絨毛背景上。

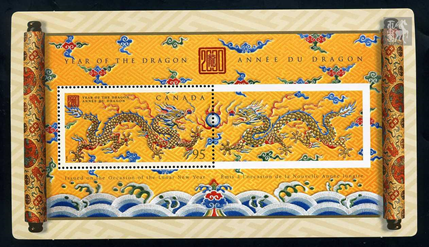

在中國的傳統文化中,龍是不朽的象徵,也是世界上最偉大的神話生物之一。加拿大郵政在千禧年發行了一枚《龍年》小型張,其外觀就像一卷打開了的織品卷軸。在代表財富的金黃色背景上,設計師以祥雲和傳統海浪波紋襯托二龍戲珠的熱鬧景象。

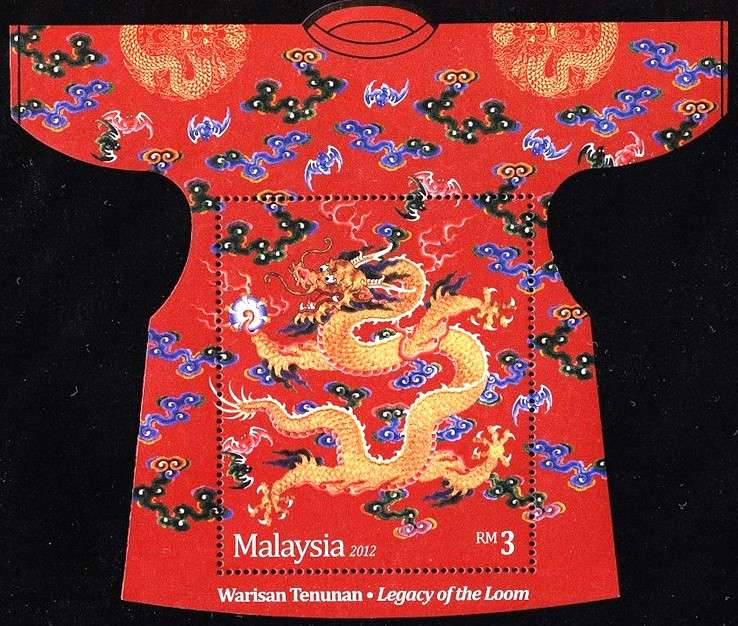

馬來西亞郵政為慶祝二○一二年的龍年發行了龍袍形狀的《織物遺產》小型張。小型張上郵票的圖案是氣勢不凡且抓著龍珠的五爪金龍,龍的周圍繞著五色祥雲,龍袍的肩膀位置亦有龍的圖案,設計師更特意加插象徵「福」的蝙蝠圖案,而小型張同時印有印尼世界郵展的標誌。葡萄牙郵政在二○一八年為紀念東方基金會卅周年以及東方博物館成立十周年而發行的《東方基金會和東方博物館》小型張中,右邊的郵票圖案為一條五爪金龍的頭部,正是京劇中包公所穿戲服的細節部份。

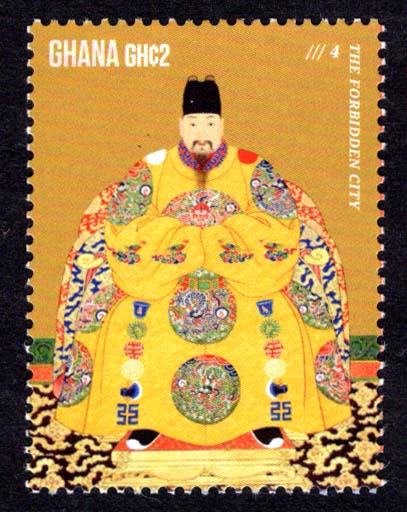

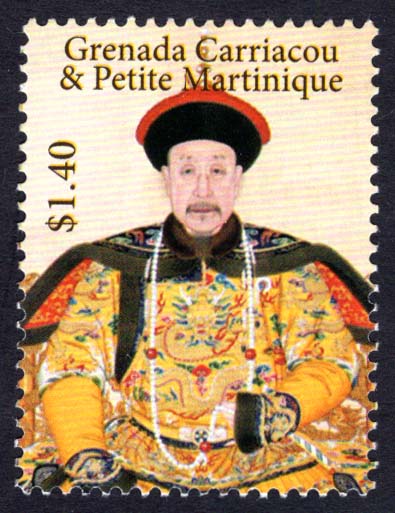

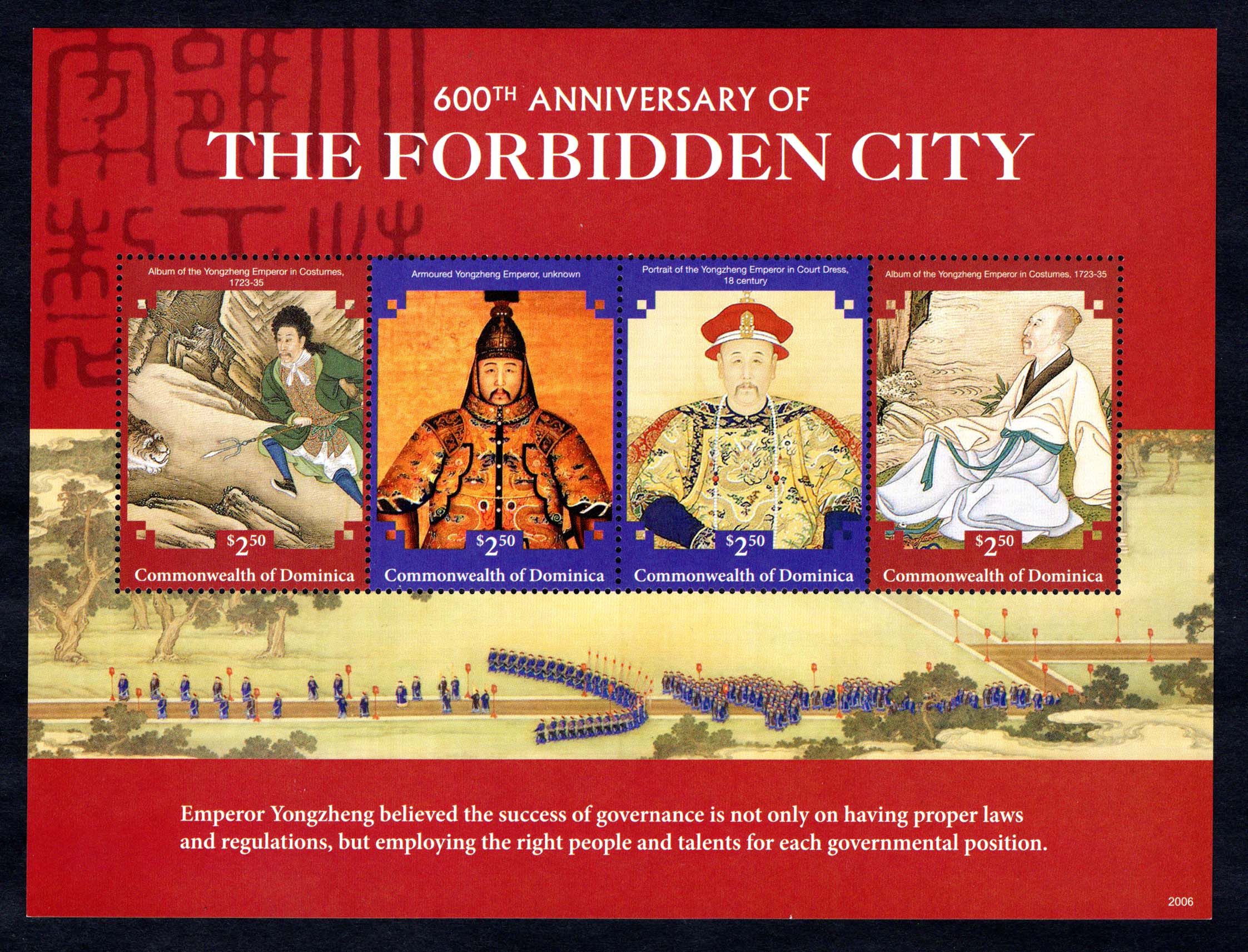

歷代皇帝穿著的正式袍服各有特色,當中秦朝皇帝的禮服是黑色的。隨著隋文帝首次穿著黃色的龍袍後,黃色的袍服在唐代之後成為皇室專用,而且沿襲為制度。請細看由卡里亞庫和小馬提尼克郵政、加納郵政、圭亞那郵政、幾內亞比索郵政和塞拉利昂郵政所發行的郵票上,秦、唐、明和清朝的皇帝們所穿著的龍袍。

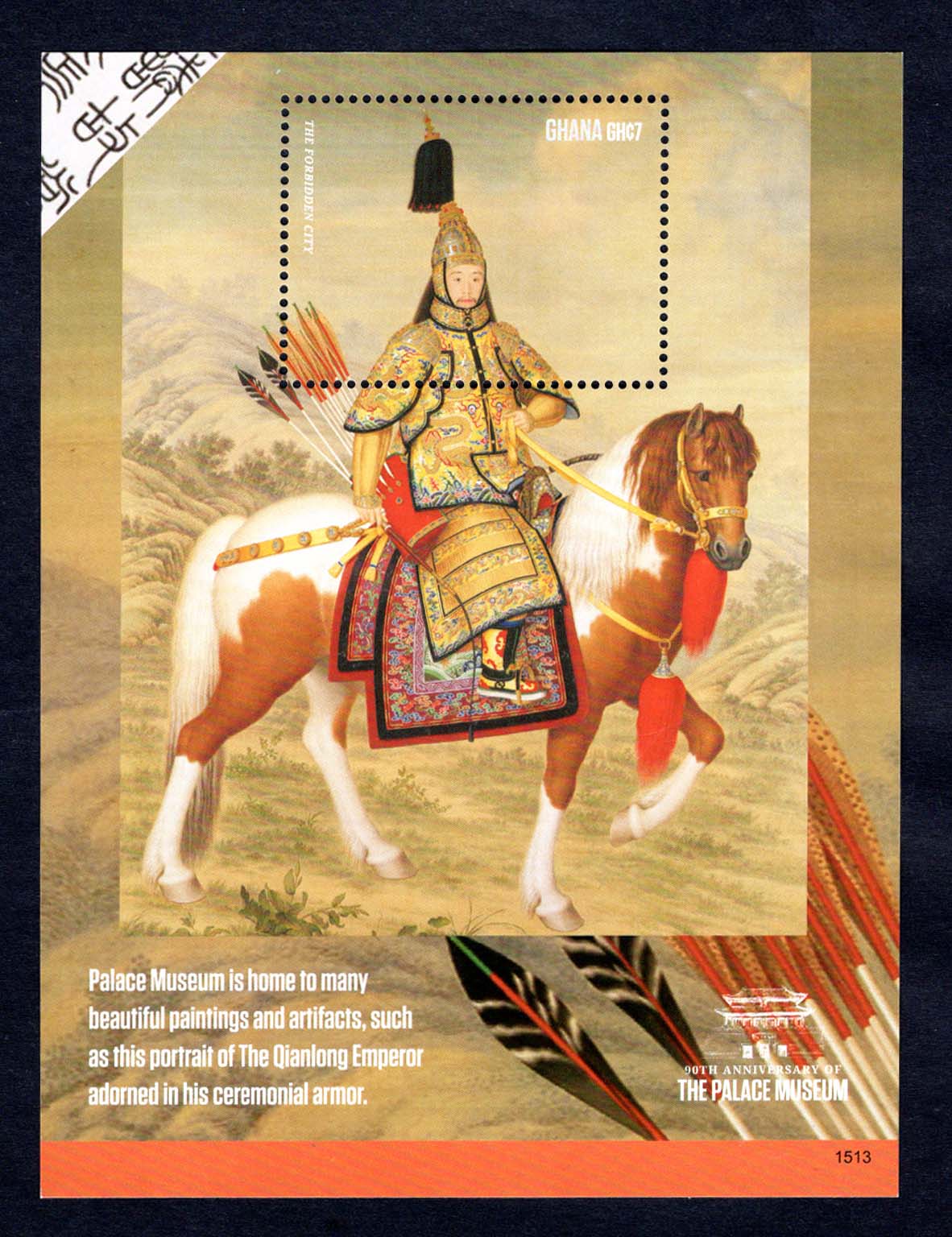

清朝皇帝們所穿搭的高端訂製服可算是歷代中最考究,既保留了滿族服裝的特色,也結合了歷代帝王服飾的圖案和紋樣。清朝皇帝的主要服飾分為七大類:禮服、吉服、常服、行服、雨服、戎服和便服,以應不同場合的需要。其中,戎服又稱「大閱甲」,是大清皇帝出席大規模軍事活動和檢閱軍隊裝備時的服裝。 塞拉利昂郵政為北京二○一○年國際郵票、錢幣博覽會發行的《康熙清代皇帝》小版張中的背景圖是來自「弘曆盔甲乘馬圖」。多明尼加郵政在二○二○年為紀念紫禁城建成六百年發行了以「雍正祭先農壇圖卷」為背景的小版張,其中第二枚郵票正是「雍正皇帝戎裝像」。加納郵政在二○一五年藉故宮博物院成立九十周年發行了小型張,其郵票圖案摘自清代官廷畫師、耶穌會傳教士郎世寧所繪的「乾隆大閱圖」。由此可見,歷代皇帝的戎服上都能找到龍的存在。

©2025 Communications Museum of Macao, CTT