「讯亦有缘」特别展览

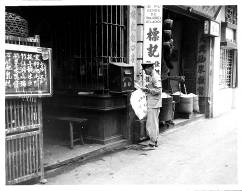

童年士多

超级市场在上世纪60~70年代尚未兴起,澳门的大众市民习惯每天到街市买菜买肉,杂货铺和士多就像今天的超市,是我们购买粮油杂货以至零食汽水的去处。参观者可以在那个电话尚未普及的时代,开启 「通记」的收音机来收听当时的情况,估量摆卖的商品暸解当年的物价。既然电话并非每家每户必有之物,不能够面谈的事务以邮递和电报通传亦已足够。您可以在「通记」门边上信箱中找出邮件一看,或者走进小铺,仰头寻找高挂著的电报单就知道当年的状况。如果有人必须要打电话,那些年像「通记」一样的士多或者商铺就是让人借电话的好去处。让我们来尝试借用电话一趟,也顺便翻翻看旁边的记事簿吧!

信箱

上世纪60年代之前,电话在澳门的使用并不普遍,因此邮递成为澳门人最主要的通讯渠道。各式私人函件、政府公函、商业文书和票据等大都采用平邮寄递,而航空或者挂号邮件以至电报因为资费昂贵,一般市民大众并不常用。

昔日澳门家庭并非人人都有机会上学念书,因此街头「写信佬」成为受欢迎的行业。档口内外总有外乡女佣或者居民趁著到街市买菜甚至专程到来,等待著写信佬代笔各样家书。就像其他店铺或者住家一样,人们也习惯在门外挂上一个漆上红色的铁皮信箱让邮差叔叔投入信件。不过更多的时间,邮差叔叔首先把他的单车停泊在街边一角,然后才沿街逐户派信。

60年代末至70年代初,一封20克重的本地平邮信件得贴上1毫邮票,如果超重按每增加20克或不足20克加收5仙;从澳门寄往国内或者香港的平邮邮资是2毫,超重得多付1毫。如果要寄挂号,本地邮件另加资费1毫,香港加3毫。因此,大部份私人书信、政府公函、申请书,甚至是票据等,都是以平邮寄递。

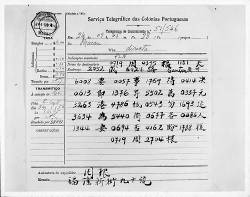

电报

在60年代,电报几乎是遇到紧急情况时最快速有效的对外联系方式,但拍发电报的收费并不便宜。发报人得首先将简略的文字内容填写在发报单上,如果是中文还得对照转译成电码才能够交由电报员拍发。同样,当邮差派送外来的电报给收报人时,电报上的电码也需要被还原成可阅读的文字。

当年的澳门市民若要拍发电报,必须前往议事亭前地的邮电厅办理。发电报的办事处24小时营业,因此对人们来说随时可去。拍发电报前必须将内容写在发报单上,如果是中文的话,还须参照电码本或者付费让人把中文字译成电码,然后才可以让由受过训练的电报员以摩斯电码拍发至终点地的邮电机关,再由邮差派送至收报人处。

电报的收费方式是按字词计算。在60年代,由澳门拍发电报往氹仔和路环,每12字收费3毫6仙;拍发电报前往国外则更为昂贵,例如拍电报往葡萄牙,每字收费3圆6 毫5仙。为了减低拍发的费用,发讯者通常会把文字简化至最少。1964年邮电厅全年共发出了2.1万多件电报,但接收了3.4万多件,可见电报很大程度上补充了书信在快捷性上的不足。

士多电话

从60至70年代中期,电话的使用量逐渐地增长,不过申请一具电话的费用依然昂贵且手续繁复,再者各区也未必铺设有足够的地底缆线满足服务。当居民必须打电话时,惟有向邻舍或者熟悉的店铺借用,甚至乾脆数户合夥申请,由其中一户充当众人的接线生,呼喊收听电话。

澳门在1887年出现了以磁性原理操作的“德律风”(TELEPHONE的音译)。随著邮政局在1927年中接手营运澳门的电话和无线电服务以及 “西门子” 步进式自动电话系统在1929年底投入服务,澳门的电话服务踏入新的发展阶段。1967年的澳门,除了政府部门、银行、医院和经营工商服务的场所外,住宅电话并不普遍。那些年每具私人住宅电话每季必须缴纳40.5圆,工商业用电话每季63圆,而当时一名小学教师的月薪才不过200多圆,街边小档一碗白粥或者一条油炸鬼(油条)都只卖5仙(斗零)。

1967年公用电话的通话按每5分钟收费1毫计算,私用电话的通话每次最长不得超过15分钟。住宅、社团以至商业办事处的电话每月使用限额是900次,酒楼、旅馆和餐厅则限用1800次,银行及银号等则3000次。如果有任何用户使用电话超出限定,那每次超额加收费用1毫。由于申请电话费用昂贵,有人选择合夥申请一具电话安装在地铺,有需要打电话时前往「借用」,遇有来电时只有高叫「落嚟听电话喇」。最终,1977年的电话簿中特别刊登一条,允许电话用户向借用电话者每次收取3毫通话费。

国际长途电话

60至70年代的电话一般只用于市区间通话。如需要用自己的电话拨打国际长途电话,却没有事先向邮电厅办理外地通话申请的话,就得像其他没有电话的人一样前往邮电厅,由接线生接线或者预约在特定时间内双方通话。当年的通话费十分昂贵,如非紧急情况,一般升斗市民可不愿意付这笔支出。

60年代拨打国际长途电话可说是「大件事」。当时一般电话只能够在澳门市区内通话,如果申请与外地通话事先要缴交不少于60圆按金。邮电厅在批准这类「信用通话」的申请后会发给一组暗号,让申请人在任何电话拨出时告诉接线生,就马上获得接通线路通话。对于没有电话的人,只有到邮电厅现金付费拨打长途电话。

当时的国际长途电话必须由接线生接线,除了电话号码也可以指定由谁人接听。如果接电话的人没有电话装置,对方电话站必须按照提供的姓名地址寻觅接话人和另行约定通话的日期时间。当年的长途电话收费除了接线手续费,还得加上通话费。1967年从澳门拨打香港的长途电话日夜收费不一样,通话费是4 ~ 6圆,超过3分钟之后的每分钟或不足1分钟收费1.4 ~ 2圆。如果你必须打长途电话至其他地区,广州首3分钟收费6圆,台湾是24圆。收费表上最昂贵的首3分钟通话费是接驳至葡萄牙的电话,您得付出89.2圆!

收音机

50至70年代是电台广播的黄金时代,澳门电台和绿邨广播电台的广播节目风行一时。当时每家每户,甚至于工厂的女工们最爱的娱乐莫过于守候在收音机旁,追捧收听空中小说、红极一时大老倌的粤剧、国粤语时代流行曲和点唱节目。在台风的季节,小朋友和渔民最关注的是电台在什么时间广播1至10号风球的消息。至60年代中,装置在商店、咖啡室等公共场所的收音机每年需要缴纳牌费36.4圆,而家庭用收音机则每年牌费18.2圆。

60年代的澳门大约只有20万人口,原本就是一个安静和面积细小的城市,既没有高楼大厦,也没有熙来攘往的游人,完全就是市民大众口中所形容的「澳门街」。街上虽然有巴士、的士和三辆车,但绝大部份的市民和学生每天都是安步当车上班上学。

澳门由于地处资源丰富的南海之滨,造就渔业成为澳门其中之一最古老传统的经济行业,其馀集中于爆竹、神香、火柴等手工制造业。今天的内港在当年是澳门的主要对外港口,它的方圆辐射范围就是市中心。那些年是澳门最繁华热闹的地区,商铺、银行、戏院、酒楼、当铺、赌馆和栏商都会在这一带经营买卖,从香港来澳门游玩的人最喜欢在上船前买些杏仁饼和青蟹(奄仔)作手信带回家。

我还记得,当年有家杂货铺开设于临近黄金地段的边缘,因为人流和地理位置方便,所以生意尚算不错,附近的街坊也常会路过顺便添置家中杂物和八卦聊天。老板为了吸引顾客和方便大家,于是和几位街坊合资申请在铺内安装了一具电话,这在当年算是一件轰动的事情。因为我们在那时只有寄信,若有天大的事情才去打电报,就是没有多少人用过电话。你们可以去看一下杂货铺门口的红色信箱,里面都塞满了信。每当有电话声响起,本来就高声的老板更加大声地呼叫楼上某人下来听电话,或者指使过路街坊去找人听电话,也有些人会帮忙把电话的留言写在旁边的记事簿上,好等之后可以找回留言。

有关通讯博物馆

联络

其他

其他网站

到访人数:

最后更新日期: 10/03/2025